限界缶詰ゲーム

2025年10月2日、1人で数多くのアーティスト名を考え、その作品を制作し、複数の作家活動を行うことで知られるアーティスト中村悠一郎は、とあるアイデアを思いついた。

今現在、自宅には120個もの缶詰が存在している。これは、別名義のアーティスト、カンヅメコノミーによるプロジェクトによって、第三者から送られてきた缶詰である。

この缶詰を自分自身の別名義のアーティストの作品の対価として支払うことによって、作品と缶詰を交換すること、そして、缶詰を別名義アーティストが得ることができ、そのアーティストがまた他の別名義のアーティストに対価として缶詰を支払うことによって作品を手にいれる。

そんな、閉じられた言語ゲームにも似た「限界缶詰ゲーム」というのができるのではないか。

そう中村は思ったのである。まだ10月も始まったばかりだ。11月1日から、中村はアーティストインレジデンスで神戸に行ってしまう。

そこで、10月2日から10月31日の間、この「限界缶詰ゲーム」を中村は行うことにした。

老松孝志

ー

1.カンヅメコノミーは、エモンから60缶詰ではがきサイズのゴミを使ったコラージュ1点を購入。

2.エモンは、倉石幸彦から30缶詰で約3分の公園でダンスを踊る映像を購入。

3.カンヅメコノミーは、Y・Nから30缶詰ではがきサイズのペンのドローイング1点を購入。

4.倉石幸彦は、栗原八から30缶詰でフィルムカメラで撮影された風景の写真3点を購入。

5.エモンは、音井ひかるから30缶詰でアッサンブラージュの小さな造形物3点を購入。

6.Y・Nは、ロイ・マクラーレンから15缶詰でグラフィックアートのデータ1点を購入。

7.エモンは、カンヅメコノミーから30缶詰でY・Nのはがきサイズのドローイングを1点購入。

8.カンヅメコノミーは、溝口栄穗から40缶詰ではがきサイズの水彩のペインティング1点を購入。

9.音井ひかるは、オルゼミス・ネフィカルトから30缶詰でモンタージュの映像1点を購入。

10.溝口栄穂は、プイマ=セカから40缶詰でクレパスのペインティングを1点購入。

ー

1.エモン

2.倉石幸彦

3.Y・N

4.栗原八

5.音井ひかる

6.ロイ・マクラーレン

8.溝口栄穗

9.オルゼミス・ネフィカルト

10.プイマ=セカ

ー

0.カンヅメコノミー

缶詰。経済圏。アーティスト。2023年アーティスト中村悠一郎が企画した贈与経済をテーマにした公募展「プーノスカーヌ・プーヌ展」にて、北九州市在住でMojiko Art Platformを主催している池上貴弘が、出展者である平井亮汰に賞金としての貨幣の代替物(プーヌと展示では呼ばれていた)として、缶詰を贈った。そのことをきっかけに、2025年に中村悠一郎によって、賞味期限も数年単位で持つという持続性と、価格が数百円程度であり、ある程度一定の価値を持っているということ、食べることができるという機能性が担保されていることなどによって、人々に広く交換可能なものとして貨幣的なものとして成り立つのではないか、という発想に至り、実験的な経済圏として考案した。この経済圏はまたアーティストでもあり、缶詰で交換するということ自体がアートプロジェクトを成り立たせるメディウムとしても機能する可能性を持つ。主な開催イベントに、2025年「カンヅメコノミーサンポ vol.1 大久保」、「カンヅメコノミーサンポ vol.2 上野」、「カンヅメコノミーサンポ vol.3 池袋」など。主な展示に、2025年「4つのポストアーティスト」callbox(東京)など。

1.エモン

コラージュ。アーティスト。コラージュは、絵画の技法の1つで、フランス語の「糊付け」を意味する言葉である。ジョルジュ・ブラック、パブロ・ピカソ、マックス・エルンスト、クルト・シュヴィッタース、アンリ・マティスなど、美術史上様々なアーティストが様々な素材を用いて表現してきた。

2.倉石幸彦

ダンサー。ポストモダンダンスの考え方に影響を受けながら、路上や公園、公共空間など様々な場所で即興でダンスを踊り、主に写真や映像によって記録している。別名義に、橋貝悠吾がいる。主なパフォーマンスに、2024年「Yukki」callbox(東京)、「うあーパフォーマンスフェスティバル vol.5」白河市街地(福島)、「トノサマバッタのハッピーバースデーパーティーについて行った!」Maebashi Works(群馬)、「マジック・マジック・サンシャイン?どんなスニーカーも空を飛ぶ」O CHA NO MA(福島)、「一那由多のちょんまげスプーン」千秋公園大手門の堀遊歩道(秋田)、「しまうまのお腹でそのUFOは休憩をする」門司港駅周辺(福岡)、2025年「Tokyo Free Movement 2025」Curry Rice Gallery (東京駅丸の内駅前広場)(東京)など。

3.Y・N

アーティスト。非言語的な造形感覚として、線やパターンが変化する有様を描写したようなドローイングを制作している。また、ドローイングは通常の販売というかたちの他にも販売した金額を震災や戦争の被災者へ寄付するチャリティや、交換や寄贈というかたちなど様々な方法によって流通させている。また、別名義に、Y・N_2、Y/N、*Y・Nなどがいる。主な展示に、2022年「第2回藁工アンパンArt BAZAR」藁工ミュージアム(高知)、2023年「Fluffy Society」KOGANEI ART SPOT シャトー2F(東京)、「仙台アンデパンダン展」Gallery TURNAROUND(宮城)、2024年「Drawings 2024」Stela(福岡)、「becoming」TINGOO GALLERY(南京、中国)、「Drawings 2024」callbox(東京)、「石巻のキワマリ荘 常設展2024」GALVANIZE gallery(宮城)、「ちっちゃい美術展」芸宿(石川)、「仙台アンデパンダン展」ギャラリーチフリグリ(宮城)、「CHICHAI」Brasserie Pain Liquide(パリ、フランス)、「救済?」GALVANISE gallery(宮城)、「イノビエンナーレ2024」いの町紙の博物館(高知)、2025年「脱臼する資本主義 Dislocated Capitalism」Syndicate(香川)、「あゆさゆみ しなそのなこす すさのよせ」O CHA NO MA (Curry Rice Gallery企画)(福島)など。主なパフォーマンスに、2024年「うあーパフォーマンスフェスティバル vol.5」白河市街地(福島)「トノサマバッタのハッピーバースデーパーティーについて行った!」Maebashi Works(群馬)など。

4.栗原八

写真家。フィルムカメラ(写ルンです)によって、街や自然など一般的で素朴な風景写真などを撮影している。主な展示に、2025年「須賀川」Serotonin Gallery(オンライン)など。

5.音井ひかる

造形作家。ガチャガチャのカプセルのサイズの空間を造形空間として捉え、そのサイズに収まるサイズの様々なアッサンブラージュ的なナンセンスな造形物を制作している。2019年から2020年にかけて、アーティスト中村悠一郎のプロジェクト『ガチャむらやⅡ』の景品として作品を提供。2023年には、贈与経済をテーマにした公募展プーノスカーヌ・プーヌ展において、お金に代わる賞金プーヌとして、アーティスト久保勝大に作品を200点以上寄贈。主な展示に、2024年「ノートパソコンをおむすびにしてポイ」さんさき坂カフェ(東京)など。

6.ロイ・マクラーレン

グラフィックポエット。グラフィックデザインのツールをグラフィックデザインという目的のためではなく、視覚的な詩的言語として利用し、作品を制作している。親戚に、グラフィックアーティストのサム・ライト、マイケル・ライトがいる。

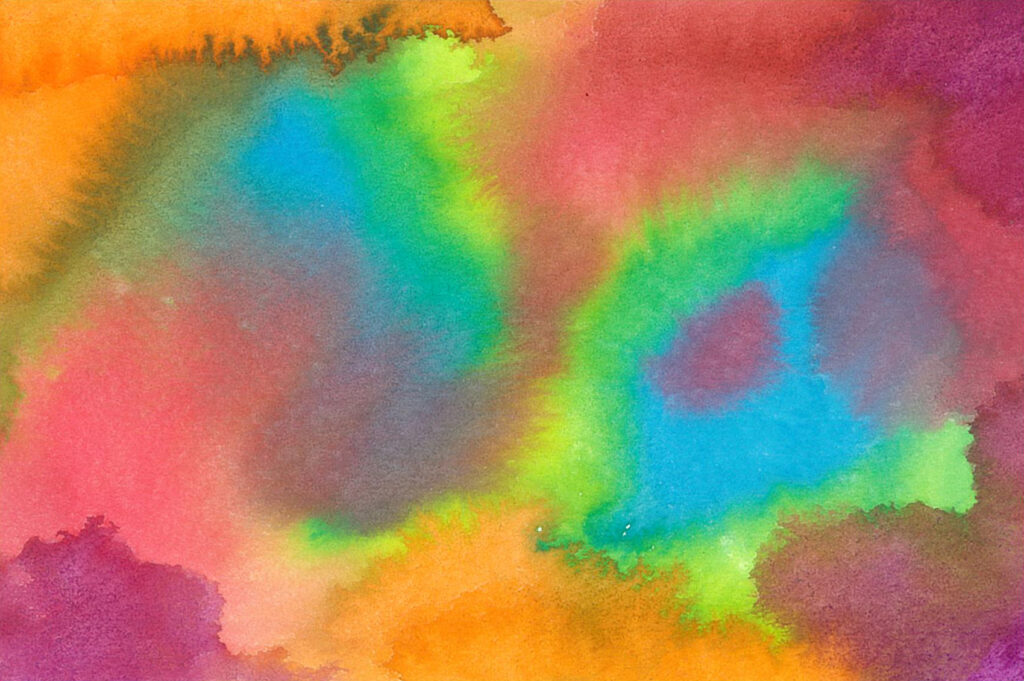

8.溝口栄穂

アーティスト。主に水彩などで色彩を表現のメディウムとして扱い、メンタルヘルス的セルフケアおよび神秘主義という二面性のある作品を制作している。また、最近は気候変動の問題にも関心を寄せている。主な展示に、2024年「What can we do to stop climate change?」Curry Rice Gallery(オンライン)、「救済?」GALVANIZE gallery(宮城)など。

9.オルゼミス・ネフィカルト

映像作家。主に自身のスマートフォンによって撮影された映像のカットの不透明度を下げ、重ね合わせることによって、異なる状況の一つの短いショットの映像をつくりあげる。そして、それらは半ば自分の人生の記録として、また、映像によってしかなしえない異質な次元の異なる世界として捉えている。映像制作は、ショットのさまざまな組み合わせによって、自分の体験してきた時空間を超えることができる、終わりのないプロジェクトであると考えている。主な展示に、2025年「人類史は99%水分でできている」Mineral Water Gallery(Meta Metaverse)など。

10.プイマ=セカ

アーティスト。クレパスによって、オールオーヴァーで色彩豊かな色面の平面作品を制作している。主な展示に、2025年「あゆさゆみ しなそのなこす すさのよせ」O CHA NO MA (Curry Rice Gallery企画)(福島)